智源寺は、日本三景・天橋立のほど近く、丹後宮津にたたずむ寺院です。

| 宗派 | 曹洞宗(そうとうしゅう) |

|---|---|

| 山号 | 松渓山(しょうけいざん) |

| 寺号 | 智源寺(ちげんじ) |

| 創立 | 寛永2年(1625) |

| 御開山 | 心庵盛悦禅師(しんなんせいえつ ぜんじ) |

| 開基 | 惣持院殿松渓智源大禅定尼(そうじいんでん しょうけいちげん だいぜんじょうに) |

| 御本尊 | 秘仏 聖観世音菩薩釈迦牟尼仏(しょうかんのんぼさつ しゃかむにぶつ、お釈迦さま) |

参拝について

参拝料

無料

参拝時間

本堂正面の扉は明け方に開け、暗くなる前に閉めます。本堂天井絵などをご覧になりたい方は、扉の開いている時間にお参りください。

備考

特に観光案内などはしておりませんが、屋内をご覧になりたい場合は庫裏までお申し出ください。参拝時間中、境内は自由にお参りできます。なお駐車場については「アクセス」をご覧ください。

沿革

寛永2年(1625)5月、宮津城主・京極丹後守高広公が、母堂・惣持院殿松渓智源大禅定尼追善のため建立し、心庵盛悦禅師を懇請して開山とした曹洞宗の寺院です。山号と寺号は、この松渓智源禅定尼より出ています。寛文元年(1661)、大本山永平寺より僧録司に任ぜられ、丹後曹洞宗の諸寺を支配しました。

また、昭和初頭までは常時10数名の僧が修行していたこともあり、令和5年12月31日にいたるまで、格式のある曹洞宗修行道場の伝統を受け継いでいました。

本堂は文化元年(1804)3月再建され、その後修改築されて今に至ります。御本尊は秘仏としてお祀りしている聖観世音菩薩立像の黄金仏です。こちらは安永元年(1772)4月、宮津吉原の畑より出土し、宮津城中に40年間祭祀されていたものを文化8年(1811)2月、藩主・本庄宗発公より賜り、以来秘仏としています。飛鳥期末、元興寺の高僧道昭の作で、毎年7月27日の観音大祭では、住職より参拝者1人ひとりの頭上に本尊様をかざし、法徳を与えることを習わしとしています。

境内

写真をクリックすると拡大します。×をクリックすると元に戻ります。

本堂・与楽観音

白門

黒門

赤門

赤門仁王像

本堂内部

雲堂

雲堂内部

与楽観音

釈迦牟尼仏三昧像(永代供養像・共同納骨)

子安地蔵

辛抱地蔵

弁天堂

毘沙門堂

経蔵

経蔵内部

無縁墓地・墓石

歴代住職石塔

文化財

写真をクリックすると拡大します。×をクリックすると元に戻ります。

丹後与謝霊場札所 第十九番 聖観世音菩薩像

開山堂・歴代住職位牌

開基京極家・中興開基本庄家・戦死者等の位牌

本堂天井絵(京都府指定文化財)

本堂須弥壇前格天井の20枠に描かれた花草図。江戸時代後期円山四條派、土佐派、20人の傑作。

惣持院殿松渓智源大禅定尼の墓

本堂裏山内墓地最上段にあり、高さ約3メートルの五輪塔で、三面に梵字を刻む。松渓智源禅定尼は初代京極高知の室。卆年慶長17年(1612)4月5日。

庭園

庭園は三十三世・宇野玄機和尚の自作といわれている。庭園の池は心字池と称し、心の字をかたどって造られたもので、その後改修されて現在に至る。

宝光殿

宝光殿は三十六世・徹梅和尚、昭和4年、昭和天皇御即位式に用いられた御殿の一部を客殿として払い下げられたもの。

鐘楼堂

鐘楼は文化元年(1804)3月再建時のもの。梵鐘は寛永20年(1643)4月、京極高広公の寄進。鋳物師は丹後宮津住・木﨑善右衛門。

梵鐘

当寺の開基である京極高広公の銘が刻まれた梵鐘です。本姓である近江源氏での銘となっています。

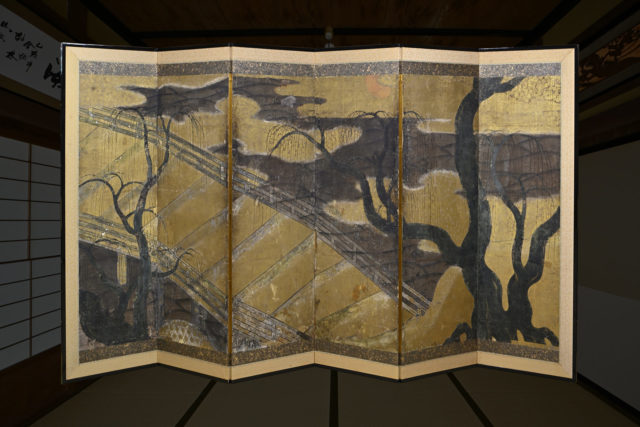

血染めの金屏風

三代藩主・京極高國の弟、高治が切腹の際に用いたと伝えられ、血染めの屏風と云われている。六曲一双の片側。構図は桃山から江戸初期のものとみられる。

波に鶴屏風

山口素絢(1759〜1818)筆。素絢は円山応挙の高弟で、応門十哲の一人に数えられ、美人画を得意とした。四曲一双。襖絵を屏風に改装したもの。